期末考试前和昍谈起数学解题中的验算,他说他的验算方法很简单,就是重做一遍。这成为了我写这篇文章的动机。

重做一遍确实是许多人验算的第一选择,但这是最笨的一种做法。由于惯性思维的存在,重做一遍不仅耗时耗力,还可能会导致两次踏进同一条河流。验算,其实需要高超的技巧和敏锐的洞察力。今天,我就想从我自己以前做数学题的经验谈谈怎样做好验算。后面是纯干货,请静下心来和小朋友一起看。

(1) 换一种计算方法

刚学计算的孩子很多都苦恼为什么孩子又算错了。计算题的验算,通常是再算一遍,但不是傻傻的重算一遍,最好是换一种方式再算一遍。

怎么换一种方式?

常用的有逆运算法。即加法用减法再算一遍,除法则用乘法再算一遍。比如112-43=69, 可以通过43+69=112来验算。

而对于综合算式,可以充分运用交换律、结合律和分配律等改变运算顺序再算一次。

比如35×48,可以再用48×35再算一遍,或者变成35×50-35×2算一遍;

比如135+43-55,可以变成135-55+43重新算一遍。

对于应用题,另寻一种解法也是我必用的一种验算方法。

例:明明家距离上海世博园1950米。周末,他与妈妈8:00出发,步行到世博园去玩,8:20时他们距离世博园还有650米,照这样计算,他们还需要走多少分钟才能到达世博园?

正常解法: 20分钟走了1950-650=1300米,所以速度是1300÷20=65米/分。还需要走650÷65=10分钟

验算解法1: 同解法1求出速度65米/分,总时间需要1950÷65=30分,还需要走30-20=10分钟

验算解法2:20分钟走了1300米,还剩下650米,由于1300÷650=2,所以剩下的路程需要走已经走的一半时间,即10分钟。

再譬如经典的鸡兔同笼问题:鸡、兔同笼,上有35头,下有94足,问鸡兔多少只?

假如采用假设法解题。假设全是鸡,那么有70只脚,但实际多了94-70=24只脚。而如果将1鸡换成1只兔,那么就多2只脚,因此应该把24÷2=12只鸡换成兔,因此共有12只兔,23只鸡。

验算时,就千万不要再假设全是鸡了,可以假设全是兔。那么应该有35×4=140只脚,实际少了46脚。把一只兔子换成一只鸡,少2只脚,因此应该把4÷2=23只兔换成鸡,这就得到了和上面相同的答案。

(2) 代入验算法

代入验算,顾名思义,就是把结果代入未知量,如果符合给出的条件,则答案就是正确的。小学数学比较难的是做逆向思考,这种问题其实在学过方程后就变得很简单,也最适合用代入验算法。

比如上面的鸡兔同笼问题的验算,最直接的验算法就是代入验算。12只鸡和23只兔对不对呢?那只需要算一下一共有多少个头和脚。头的总数是12+23=35,脚的总数是12×4+23×2=94只,符合条件,因此正确。

再看另一个题:小明步行去电影院,如果每分钟走45米,则迟到一分钟,如果每分钟走50米则早到一分钟。请问小明家到电影院相距多少米?

一种做法是假设有两个小明同时走,一个走的快,一个走的慢。那么,如果在电影正常开始的时候,快的小明已经超过了电影院50米,而慢的小明则还距离电影院45米。此时,慢的小明落后快的小明95米。因此,总共走了95÷(50-45)=19分。

此时,慢的小明走了19×45米,家到电影院的距离就是19×45+1×45=900米。

900米到底对不对,我们可以代入验算一下。如果家到电影院距离900米,那么以50米/分需要900÷50=18分,比计划时间早1分钟,所以正常是19分钟。如果以45米/分走,那么19分钟可以走45×19,还需要走(900-45×19)÷45=1分,满足条件。

(3) 小规模实验验证法

对于一个规模较大的问题,当找出了规律但无法百分百确定时,可以用小规模的数量进行实验进行确认。

刚学等差数列的孩子,最难的是计算项数,比如:2,5,8,11, ….2018 这个数列一共有多少项?

喜欢背公式的孩子常常不太确定项数到底是(an-a1)/d还是(an-a1)/d+1时,就可以使用小规模实验验证方法来验证一下。比如,就取3项,那么(8-2)/3=2,因此应该是(an-a1)/d+1。

当然,理解这个问题的最好的办法是用栽树的做法类比。小朋友们都知道这样的题:在一条长100米的水渠边每隔5米栽一棵树,那么一共可以栽多少棵树? 答案是100÷5+1。

对应到上面的等差数列,2018-2=2016就是水渠的长度,每个数列的元素就是一棵树,每棵树之间隔3米,因此求数列的项数就转变为求栽树的棵数,为2016÷3+1.

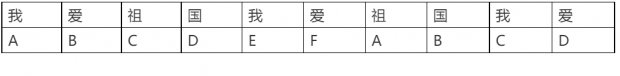

又比如下面这个公倍数的题:按下面的规律排列,请问第10次出现“我E“的是第几列?

通过观察,我们发现上面一行的周期是4,下面一行的周期是6。因此整个重复的周期是12。第一次出现“我E“是第5列,那么第10次应该是5+(10-1)×12=113。

验算我们不可能列出那么多列,但总结出的规律是出现“我E“的列数应该除以12余5。那么可以画到17列,以验证这一假设。

(4) 极端/特殊取值验证法

有些时候,通过一般性的解法解得了一个答案后,可以用特殊/极端取值对答案进行验证。其原理很简单,既然在所有情况都成立,那么在一些特殊取值下也要成立。

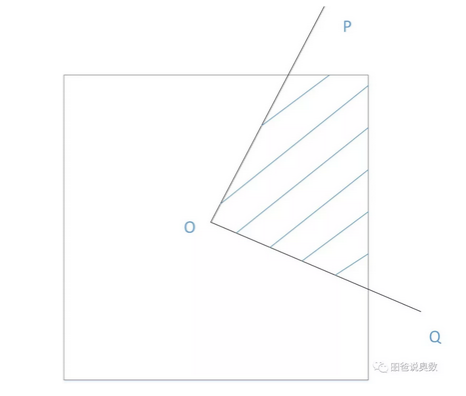

例如,下图中,O是边长为2厘米的正方形的中心,∠POQ为直角,求阴影部分的面积。

花了不少时间算出来了面积是1平方厘米(至于怎么算,这里就不多说了),那么到底对不对呢?可以假设一种极端情况,即∠POQ的两条直角边和正方形的边分别垂直,那此时阴影部分的面积就是1平方厘米。

又如:上下同一个坡,上坡6米/秒,下坡12米/秒,求上下坡的平均速度?

一般化的解法是把坡长度看成1,那么上坡时间1/6,下坡时间1/12,因此平均速度为2÷(1/6+1/12)=8米/秒。

对不对?可以假设坡长为一个特殊的值,如24米,那么上坡4分钟,下坡2分钟,平均速度就是24×2÷(4+2)=8米/秒。

(5) 估算法

估算可以花很少的代价来发现一些明显的错误,但不能保证发现所有的错误。取值的范围,一些常识和奇偶性等,都可以用于辅助验算。

例如:10年前妈妈的年龄是儿子年龄的7倍,15年后妈妈的年龄是儿子的2倍,问今年妈妈和儿子各多少岁?

妈妈和儿子的年龄总得差个20来岁,但也不能超过50岁,这算是基本常识。因此,如果算出来妈妈和儿子的年龄分别是30岁和18岁,那大概就错了。

奇偶性可以辅助发现计算题中的错误。比如 1187÷34=

如果算出来答案是31…16, 那就肯定不对了,因为余数应该是个奇数,偶数肯定就错了。

今天就想到这些,欢迎大家补充。

0

推荐

京公网安备 11010502034662号

京公网安备 11010502034662号